ブログ

2025年07月7日

「夜ぐっすり眠れない」「朝がつらい」「目覚ましを何回も止めてしまう」──

こんなお悩み、ありませんか?

多くの方は「夜の過ごし方を工夫すれば眠れる」と思いがちです。確かに間違いではありませんが、実は睡眠の質を本気で高めるには「朝」の行動がカギを握っています。

今回は、栄養睡眠カウンセラーとしての視点から、「朝から始まる良質な睡眠」についてお話しします。

睡眠は「体内時計」がすべてを決めている

私たちの体には「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっていて、

起きる・食べる・眠るといった1日のリズムを自然にコントロールしています。

ただしこの体内時計、実は1日24時間より少し長めにできているため、毎日朝にしっかり“リセット”してあげないと少しずつズレが生じてしまい、

その「リセット」のカギになるのが、朝の光と食事です。

朝の光が“体内スイッチ”をONにする

起きたらまずやるべきこと──それは「光を浴びること」。

目に光が入ることで、脳の中枢にある“体内時計の司令塔”が刺激され、自律神経やホルモンの分泌が整い始めます。

つまり、「朝の光」は“夜の眠気”をつくるスタートスイッチなのです。

◯実践ポイント:

朝食で「眠れるリズム」を整える

体内時計を整えるために、もうひとつ重要なのが「朝ごはん」。

朝食をとることで胃腸が動き出し、全身の代謝が上がります。これにより、

さらに、朝に摂りたい食材には“眠れる体”をつくる栄養素が含まれています。

◯おすすめ食材:

ポイントは「温かく、消化にやさしく、和食系」が基本です。

「朝の準備」が夜のぐっすりにつながる

朝の習慣が整えば、夜の眠気が自然にやってきます。

逆に、朝に光を浴びず、食事もとらず、体も動かさないと、

-

脳も体も目覚めきらず

-

自律神経が乱れ

-

夜に眠れない体になってしまう

睡眠の問題は、実は“夜の問題”ではなく“朝のサボり”によって引き起こされることが多いのです。

整体的に見ても「朝」は超重要

整体の現場でも、睡眠と自律神経の関係はとても密接です。

身体のこりや緊張が続いていると、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりしがちです。

一方で、朝のリズムが整っている方は、自律神経の切り替えもうまくいきやすく、睡眠の質も安定している傾向があります。

整体施術を通じて身体の緊張を整えることに加え、朝の習慣を見直すことも、ぐっすり眠るための大事な一歩です。

栄養睡眠カウンセラーからの提案:「朝のゴールデンルーティン」

眠りの質を高めたいなら、「朝の過ごし方を整える」ことが最もシンプルで効果的です。

◯例:朝のルーティン(約30分でOK)

-

起きたらまずカーテンを開けて光を浴びる

-

白湯をゆっくり飲む(内臓をやさしく起こす)

-

深呼吸+軽いストレッチ(肩回し・背伸びなど)

-

和朝食(納豆・ごはん・味噌汁・卵など)

-

スマホはなるべく後に見る(交感神経の暴走を防ぐ)

無理なくできることを、ひとつから。

それだけでも、1〜2週間で「朝がラク」「夜の寝つきが良い」と感じる方が多くいらっしゃいます。

まとめ:ぐっすり眠れる人は、朝の過ごし方が違う

睡眠の質を高めたいなら、夜の工夫よりもまず“朝”を変えてみましょう。

眠りは「努力して入るもの」ではなく、

整った生活リズムの中で自然と訪れる“回復の時間”です。

接骨院三幸堂では、

「朝がつらい」「眠りが浅い」「寝ても疲れが取れない」

そんなお悩みがあれば、気軽にご相談ください。

“眠れる体づくり”を一緒に始めてみませんか?

監修:柔道整復師、栄養睡眠カウンセラー 後藤康之

ブログ

2025年07月1日

はじめに

「コーヒーがないと一日が始まらない」 そんな方も多いのではないでしょうか。 朝の目覚まし代わり、仕事の合間のリフレッシュ、ちょっとした気分転換にコーヒーや緑茶、エナジードリンクを手にするのは日常の一部となっています。

しかし、こうしたカフェイン飲料の摂取が「睡眠の質」に影響していることをご存じでしょうか?

この記事では、睡眠とカフェインの関係について、科学的な根拠とともに、日常生活の中で気をつけるべきポイントをお伝えします。 眠りの悩みを抱える方、もっと深く眠りたい方、健康的な生活習慣を身につけたい方にとって必読の内容です。

第1章:カフェインとは何か?その働きを正しく知る

カフェインはコーヒー、紅茶、緑茶、チョコレート、エナジードリンク、栄養ドリンクなどに含まれる天然の刺激物質で、中枢神経を一時的に活性化させる作用があります。

主な働きは次の3つです。

- 覚醒作用(眠気を覚ます) アデノシンという「眠気を引き起こす脳内物質」の働きをブロックすることで、眠気を感じにくくなります。

- 代謝促進 心拍数や血圧を上昇させ、代謝を一時的に高める効果があります。

- 集中力・運動能力の向上 勉強や仕事のパフォーマンスを一時的に高めることが報告されています。

カフェインは決して悪者ではなく、「摂取のタイミングと量」を誤らなければ、上手に付き合える優秀な成分です。

第2章:カフェインが睡眠に与える影響

では、カフェインが睡眠にどのように関係してくるのでしょうか。

1. 入眠を妨げる

カフェインが脳内のアデノシン受容体をブロックすると、本来「眠る準備」に向かう脳が、覚醒状態のままになります。 その結果、「眠たいはずなのに寝つけない」「布団に入っても目が冴えてしまう」といった状態になります。

2. 睡眠の質を下げる

たとえ眠れても、カフェインが体内に残っていると、深い眠り(ノンレム睡眠)に入りづらくなり、浅い眠りが続いてしまうことがあります。 この状態では朝起きても「眠ったはずなのに疲れが取れていない」と感じがちです。

3. 夜中に目が覚めやすくなる

カフェインの利尿作用や交感神経の刺激によって、夜中にトイレに起きたり、夢を多く見て眠りが浅くなるなどの影響も報告されています。

第3章:カフェインの「持続時間」とは?

ここで重要なのが、「カフェインの持続時間(半減期)」です。

- カフェインの半減期はおよそ4〜7時間 つまり、午後3時に1杯コーヒーを飲んだ場合、夜9時〜10時になっても体内には半分程度のカフェインが残っているということになります。

- 個人差が大きい 肝臓の代謝酵素の働き、年齢、妊娠中、薬の服用、遺伝的体質などによって、カフェインが長く体に残る人もいます。

特に「寝つきが悪い」「眠りが浅い」と感じている方は、午後以降のカフェイン摂取を控えることで改善する可能性があります。

第4章:カフェインと睡眠の関係を示す研究データ

● アメリカ・ミシガン大学の研究(Drake et al., 2013)

- 寝る6時間前にカフェイン200mg(コーヒー2杯程度)を摂取すると、

- 総睡眠時間が平均1時間短くなる

- 入眠までの時間が長くなる

- 深い眠りの割合が減る

● 日本睡眠学会「睡眠と生活習慣に関するガイドライン」

- 不眠症の人の約30%が「カフェイン摂取のタイミング」に問題があるとされています。

このように、「午後のカフェインがその日の睡眠に悪影響を及ぼす」というデータは明確に存在しています。

第5章:カフェインと上手につき合う5つのポイント

- カフェインは「午前中に楽しむ」 朝の1〜2杯程度なら、脳の覚醒にも役立ちます。午後はノンカフェイン飲料(ルイボスティー、麦茶など)に切り替えましょう。

- 惰性の夕方コーヒーは見直す 「なんとなく飲んでいる」だけなら、温かいハーブティーに置き換えるだけで睡眠の質が変わるかもしれません。

- 14時以降はカフェインNGルールを設ける まずは2週間だけでもやってみることで、自身の体感を確認できます。

- エナジードリンク・チョコにも注意 無意識にカフェインを摂っていることもあるので成分表示を確認しましょう。

- 「眠れない=コーヒーのせいかも?」と疑う習慣を 実は午後のカフェインが睡眠を妨げていたというケースは多々あります。

第6章:睡眠の質が変わると、人生が変わる

カフェインの摂取を見直し、深く質の高い睡眠を手に入れることで、私たちの心身にはさまざまな変化が現れます。

- 朝の目覚めがすっきりする

- 日中の集中力が高まる

- イライラや気分の落ち込みが減る

- 免疫力が上がる

- 食欲・ホルモンバランスが整う

私たちの体は、「眠っている間に回復する仕組み」でできています。つまり、睡眠は健康のベースです。

おわりに 〜あなたも今日から“午後のコーヒー”を見直してみませんか?〜

私自身、「栄養睡眠カウンセラー」としてさまざまな方の睡眠の悩みと向き合ってきました。 その中で感じるのは、「意外なほど多くの人が“カフェインの影響”に気づいていない」という事実です。

睡眠を変えるには、特別なサプリや高級なマットレスよりも、まず日中のカフェイン習慣を見直すことが最初の一歩かもしれません。

ぜひあなたも、今日から「カフェインと睡眠の関係」を意識して、ぐっすり眠れる夜を手に入れてください。

参考文献

監修:柔道整復師、栄養睡眠カウンセラー 後藤康之

ブログ

2025年06月22日

スポーツや部活動、ふとした日常動作の中で「ブチッ」と音がするような衝撃とともに走る激痛──

それが「肉ばなれ」です。

特に太ももやふくらはぎに起こりやすく、

「安静にしておいてください」

「まずは冷やして」

と医療機関で言われることが多いケガです。

もちろんそれは間違いではありません。

ただ、“それだけ”で本当に元通りになるのか?

という疑問が、現場でケガを見続けてきた私にはずっとありました。

この記事では、

【1】まずは「RICE処置」が正解です

「RICE処置」とは、

-

Rest(安静)

-

Ice(冷却)

-

Compression(圧迫)

-

Elevation(挙上)

の頭文字を取った、急性期のケガに対する基本の処置です。

肉ばなれにおいても、この対応がとても大切です。

特に受傷直後〜48時間は、

この期間に無理をすると、かえって損傷が広がり、治癒が遅れるリスクもあります。

ですので、まずは「冷やして休む」が正解です。

【2】“それだけ”で済ませると、回復が遅れることも

ここでよくあるのが、「痛みが引くまでずっと動かさずにじっとしている」ケース。

一見、慎重な対応に見えるかもしれませんが、実はここに落とし穴があります。

肉ばなれは筋肉の一部が断裂するケガですが、

-

傷ついた筋肉を守るために「周囲の筋肉が硬くなる」

-

痛みの記憶から「脳がその動作を避けようとする」

-

無意識のうちに「かばいながら動くクセ」がつく

といった、身体全体の機能的な問題が残ることがあるのです。

その結果どうなるか?

👉 「痛みはないけど違和感が残る」「以前のように走れない」

👉 「再発してしまった」「別の部位に痛みが出てきた」

こうしたケースを、私は現場で何度も見てきました。

【3】2〜3日後、“動かし始める”ことがカギになる

中等度の肉ばなれの場合、受傷後2〜3日経過して痛みが落ち着いてきたタイミングで、

“やさしく動かす”ことがとても重要になります。

ポイントは、

❌ 強くストレッチする

❌ 負荷をかけて無理に動かす

のではなく、

✅ 軽く動きを出すことで神経と筋肉の反応を整える

✅ 「かばい動作」や「こわばり」を解除していく

こうした“動かすケア”に切り替えていくことが、

本来の筋肉の働きを取り戻すために欠かせません。

【4】ラグビー現場で学んだ「動けるように治す」考え方

私は以前、豊田自動織機ラグビー部のメディカルトレーナーとして、

実業団選手たちのサポートをしていました。

ラグビーは筋肉系のケガ──特に肉ばなれの多い競技です。

スプリント、ストップ、ジャンプ、接触。

シーズン中は毎週のように肉ばなれの対応をしていました。

その中で実感したのは、

「ただ治す」のではなく、「動ける状態で治す」ことの重要性です。

たとえば、痛みがなくなっても、

-

本来の筋肉の出力が戻っていない

-

動き出しのタイミングがずれている

-

周囲の筋肉が過剰に緊張している

こうした状態では、再発や別のケガにつながるリスクがとても高くなります。

つまり、肉ばなれの回復=痛みが引いたら終わりではないのです。

【5】試合・仕事・日常に“間に合わせたい”人へ

「今週末にどうしても大会がある」

「仕事を休み続けられない」

「旅行までに動けるようにしたい」

そんな声を、日々の施術でもよく聞きます。

肉ばなれは決して軽いケガではありません。

でも、正しくケアをすれば、

【6】最後に|“自然に動ける身体”を取り戻すために

安静は必要です。冷やすのも大切です。

でも、その先にある「本来の動き」まで考えた回復プランこそが、

肉ばなれからの最短回復ルートだと私は思っています。

「ケガをしたから何もできない」ではなく、

「ケガをしながら“できること”に目を向ける」

そんな視点で、ケガの治療やサポートを選んでみてください。

📍 ご相談・お問い合わせはいつでもお気軽に

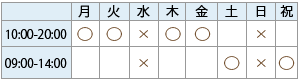

完全予約制|接骨院三幸堂

「肉ばなれの相談」とLINEやお電話でお伝えください

監修:柔道整復師 後藤康之